核四極共鳴(NQR)の実験

・・・・ 原子核のささやき声を聴く

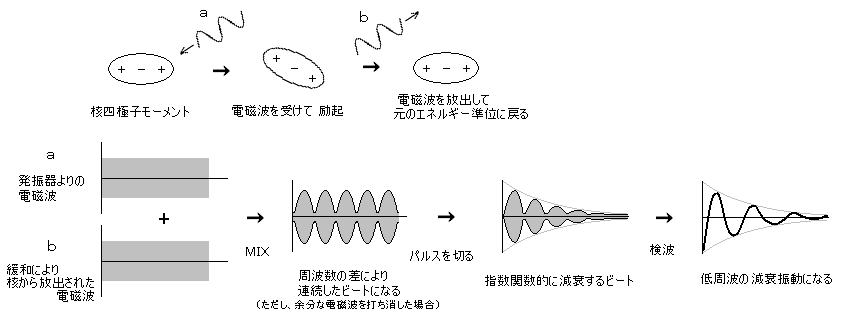

核スピンの値が1以上の原子核は、スピンによる双極子モーメントに加え、四極子モーメント(電気四重極モーメント・テンソル ・・・ 原子核が電荷分布を持ち分極している)をもつ。

核四極共鳴(NQR(nuclear quadruple resonance))は、窒素(14N)、ナトリウム(23Na)、アルミニウム(27Al)、塩素(35Cl、37Cl)、 ヨウ素(127I)、重水素、アンチモンなどの、核スピン≧1の原子について、その核自身の持つ 四極子モーメント q のエネルギー準位が、結晶内の電場勾配 φ’’の程度に応じて分裂し、それらの積(q・φ’’)に比例する周波数の電磁波をやり取りする共鳴現象である。

原子核に この共鳴周波数 ν0 の電磁波を当てると、核のエネルギー順位が上がり 熱的に準安定状態になるが、ここで電磁波を切ると、(核磁気共鳴(NMR)と同様に)周りの電磁ゆらぎや熱ゆらぎによる「緩和現象」が起こり、時間と共に元のエネルギー準位に落ちるときに電磁波を放出する。

そこで、大掛かりな磁石の要らない NQR(核四極共鳴)の実験を、この”パルス法”で行なうことにする。

* NMR(核磁気共鳴)と違って、結晶内に電場勾配が存在するので、エネルギー準位を分裂させるための外部磁場は不要.。 NMRでも、鉄(フェライト)などの自発磁化する元素は磁石無しで共鳴する。

** NQRは、NMRと異なり、結晶内の電場状態によって共鳴周波数が大きく変動するので、同じ原子核でも 化合物によって中心共鳴周波数が異なり、それぞれの化合物を検出・同定することができる。 特に、窒素(14N: 核スピン 1、 0.6~6MHz程度)、塩素(35Cl、37Cl: 核スピン 3/2 、 30MHz前後)を含む有機化合物(爆発物や麻薬など)の、遠隔非破壊検出器が開発されている。

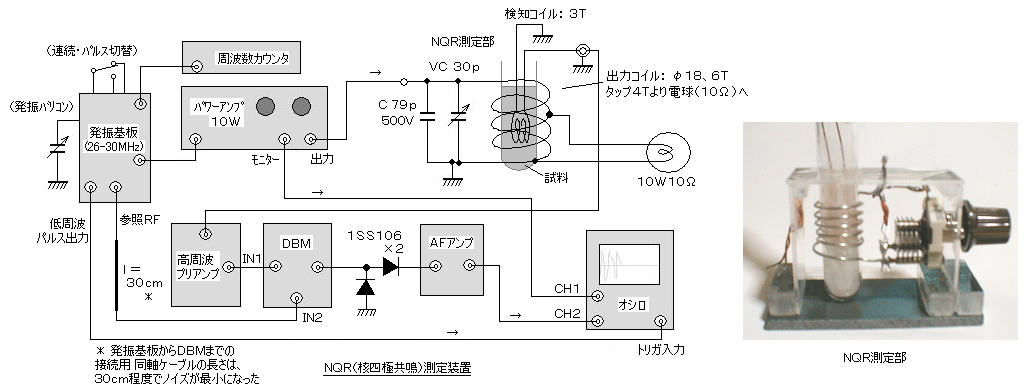

(1) NQR測定装置の整備:

パルス法の原理は、印加する電磁波(周波数 f )と、それを切った後に緩和によって放出する電磁波(周波数 f’)との ビート(周波数 f - f’)を、検波・増幅することによって観測するものである。 強い電磁波の中に混じるわずかに周波数が低い微弱な電磁波を検出するので、参照信号の位相(フェーズ)をシフトさせてmix することにより、検出信号に含まれる入力信号成分を打ち消すなどの工夫が必要となる。

ここで、核磁気共鳴用 送受信器の作製 2.、3.で作製した装置を改造する。

① 送信部:

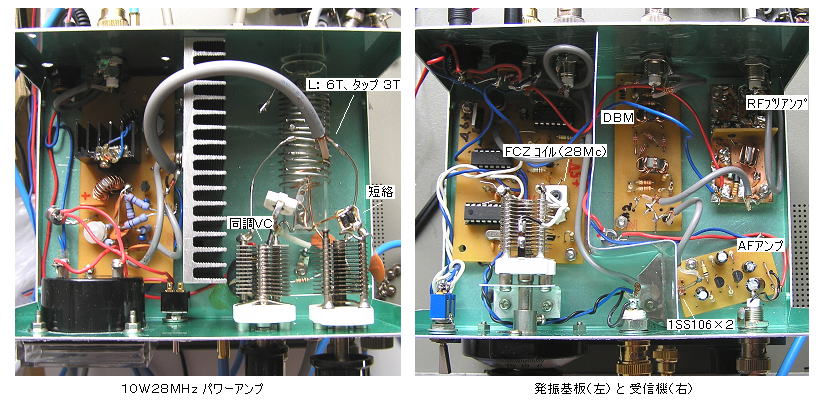

・ 電磁波を試料に印加するための 発振基板の発振コイルを、モノコイルから(シールドされている)FCZコイル(28MHz)に変更して 周波数を安定させる。(4桁以上)

・ PICに再入力して、パルス変調周期を 約40mS、 パルス幅を 約0.4mSに設定する。(100 : 1)

・ パワーアンプの終段タンクコイルの巻き数を 6T、タップ 3Tとし、約30MHz仕様とする。

・ パワーアンプの出力部のVCは 同調用(100pVC)のみとし、双方向ダイオード(ES1D×2)も取り去り(or 短絡)、直接500V・0.01μFセラコンから出力する。(マッチング用VCは不使用)

② 受信部

・ フェーズシフタを取り去り、l=約30cmのφ3mm同軸ケーブルで位相をシフトさせ、余分な信号を打ち消すための参照RF信号をDBMに送る。 ・・・ ノイズ幅を最小にする

・ DBMとAFアンプをつなげる ローパス・フィルタを取り去り、ショットキー・ダイオード(1SS106×2)で検波する。 ・・・ 最も鋭く検波できる

③ NQR測定部

・ 出力コイル(φ18、巻き数 6T)の 4T からタップを取り、10W10Ω電球につなげ、出力エネルギーの流れを作りマッチングさせる。(同時に、電波障害対策になる)

・ 同調VCを 30pFVC + 79pF(47p+22p+10p)(= 28MHz用)に変更する。

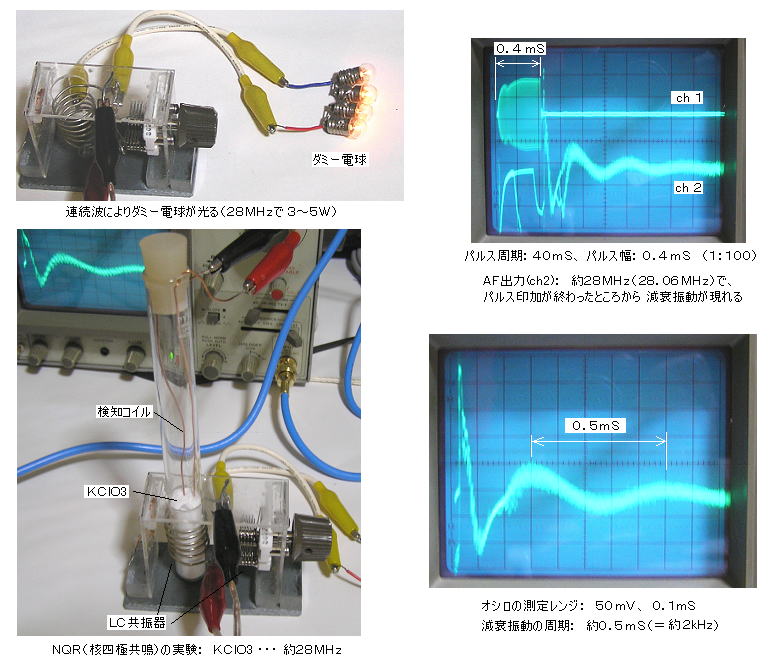

以上の変更をした上で、試料: 塩素酸カリウム(KClO3)の粉末を 検出コイル(φ10、3T)(同調出力コイルと直交させて巻き、磁力線が入らないようにする)と共に、試験管(l=16.5mm)に挿入してセットする。 (KClO3の共鳴周波数は、約28MHz)

(2) 塩素原子核の測定結果:

試料として、塩素酸カリウム(KClO3): 35Cl(存在比75.77%、中心共鳴周波数 約28MHz、核スピン 3/2)、37Cl(24.23%、約22MHz、核スピン 3/2)、モーメント比 q37/q35 = -0.062/-0.079、 を用い、存在比の多い 35Cl の方を測定した。( 注) 塩素酸カリウムは強力な酸化剤なので、有機物などの可燃物を決して混入しない事)

(測定法) * 電波障害注意!

① 周波数カウンタを見ながら 発振周波数を28MHz前後に合わせる。

② 発振器を”連続”にして、パワーアンプをONにし、ダミー電球が最も光るように、パワーアンプの同調VC と NQR測定部の同調VCを調整する。 このとき、オシロの ch 1 の波形が きれいな正弦波で、なおかつ振幅が最大になっている事を確認する。

③ 発振器を”パルス”に切り替え、試料 + 検知コイル の入った試験管をコイルに差込み、オシロの ch 2 を 50mV~0.2V、50μS~2mS 程度にセットする。

④ 発振器のVCをゆっくり回す。 共鳴周波数付近になると”減衰振動(FID信号:free induction decay、自由誘導減衰)”が ch 2 に現れる。(* 位相反転が不完全であっても、検波により、FID信号を見ることができる。)

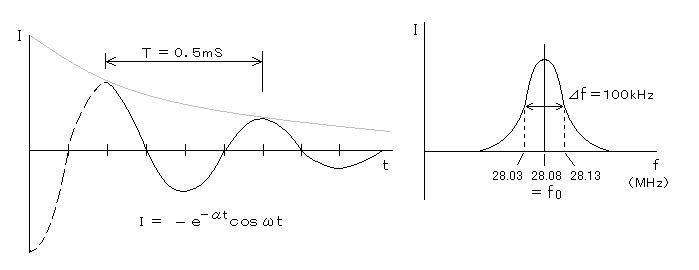

⑤ 減衰振動の山の1、2番目の間隔(=減衰振動の周期 T)を読み取る。また、中心周波数 f0 (ゼロ・ビートになる所)、減衰振動の1番目の山の高さが中心周波数の時の約半分になる上下の周波数を、それぞれ読み取る。(上下の周波数の差 = 周波数の半値幅 ⊿f )

⑥ 測定が終わったら、パワーアンプの電源を切る。

(測定結果)

・ パルスを切った直後に現れる減衰振動の 周期、中心周波数、周波数の半値幅はそれぞれ、 T = 0.5mS、 f0 = 28.08MHz、 ⊿f = 約100kHz だった。 (塩素は核スピンが3/2で多く分裂するので、そのNQRはやや複雑で、27MHz台にも共鳴吸収が見られた。試験管を離すと信号が出なくなるので、明らかに異常発振ではない。)

* FID信号を fitting して、指数型減衰振動の式( e-αt sinωt )、あるいは、ガウス型減衰振動の式( e-αt2 sinωt )として フーリエ変換しても 半値幅⊿ωが得られる。 励起した核四重極モーメントへの相互作用が大きく、速く減衰する(= αが大きい = 緩和速度:R が大きい)ほど、ω = 2πf の ピークの半値幅が広くなる。(温度を上げて 熱揺らぎが大きくなっても、速く減衰する)

・ KClO3と検知コイルの入った試験管を 測定部の共振用コイルに近付けるだけでも、この減衰振動が現れるので、送信機のパワーを上げ、受信部の感度を上げ、コイルなどの工夫次第で遠隔検知が可能になると思われる。

* 残念ながら、上記の波形のFID信号らしきものはパルスを切るときの回路による過渡現象ノイズで、本当のFID信号は、もっとゆっくり減衰するビートそのものでした。 中心周波数 f0 = 28.08(MHz)は正しく出ています。(文献値: 28.09MHz at.25℃、温度によって大きく変動します。)

(参考) 窒素化合物のNQRについて:

爆発物や麻薬にはほとんど必ず窒素原子核 14N が含まれている。 14N(核スピン=1)のNQRは、比較的低い周波数で共鳴(TNT: 850kHz、 RDX: 3.41MHzなど)し、特に、含まれている ニトロ基(-NO2)の窒素原子核に作用する。 したがって、入手しやすい 亜硝酸ナトリウム(NaNO2)で測定しても同様の 14N - NQR (f0 = 4.647MHz(25℃)) の実験ができる。

空港の手荷物検査などで、10cm程度の遠隔検出ができる非破壊検査機が開発されている。 (→ 参考HP )

が導かれました。

が導かれました。